- Что такое анализ финансового состояния должника и зачем он нужен в банкротстве

- Нормативная база РФ: Закон 127‑ФЗ и требования к финансовому анализу

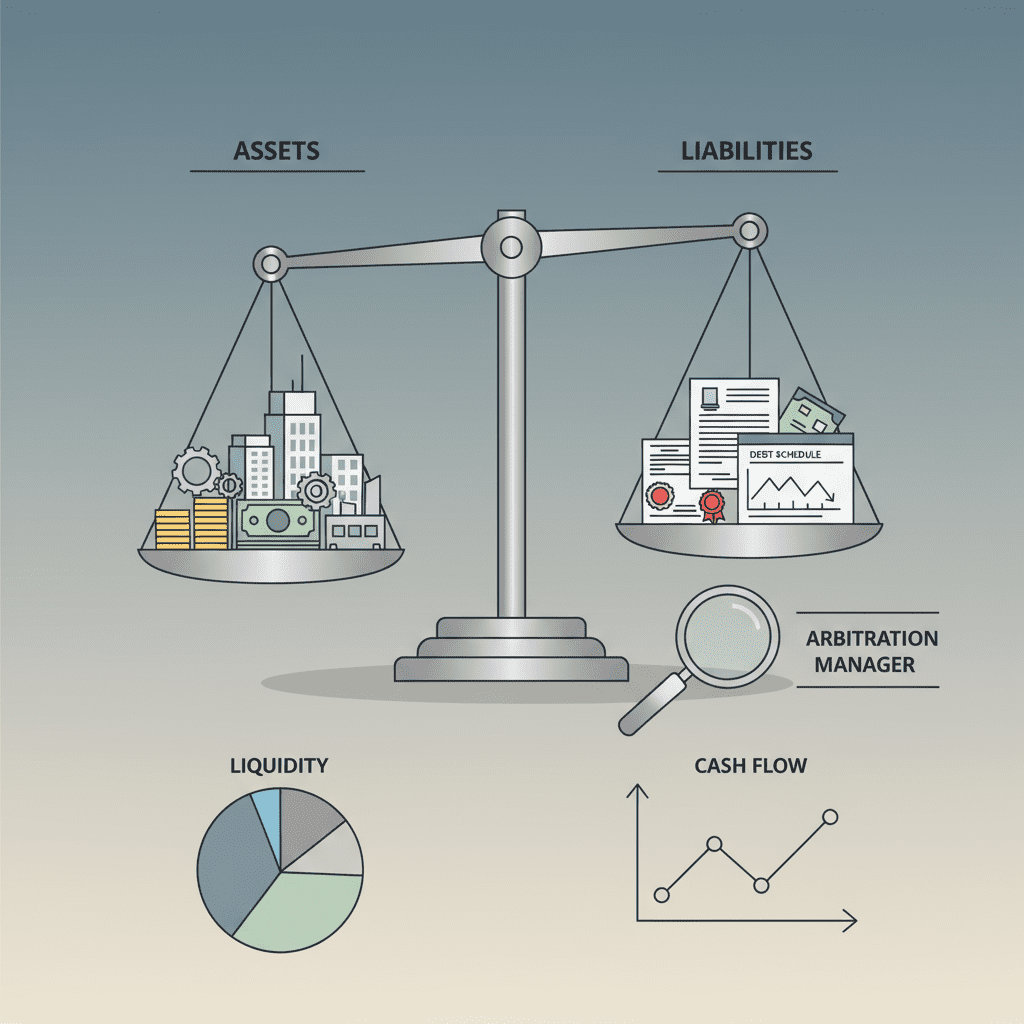

- Роль арбитражного управляющего и порядок проведения анализа

- Источники данных и период охвата: бухгалтерская отчетность и первичные документы

- Методики оценки платежеспособности и финансовой устойчивости должника

- Коэффициенты ликвидности и текущая платежеспособность: расчет и интерпретация

- Долговая нагрузка, капитализация и структура финансирования

- Деловая активность и оборачиваемость активов, запасов и дебиторской задолженности

- Денежные потоки и кассовые разрывы: анализ ОДДС и свободного денежного потока

- Структура активов и обязательств: качество, ликвидность и обременения

- Признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества: критерии и пороги

- Преднамеренное и фиктивное банкротство: индикаторы и проверочные тесты

- Транзакционный анализ и оспаривание подозрительных сделок должника

- Особенности анализа при банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя

- Отраслевые бенчмарки и стресс‑тесты для прогноза восстановления платежеспособности

- Выводы для кредиторов: перспективы взыскания и выбор процедуры банкротства

- Формирование отчета финансового анализа для суда и собрания кредиторов

- Налоговые риски, скрытые обязательства и субсидиарная ответственность контролирующих лиц

Что такое анализ финансового состояния должника и зачем он нужен в банкротстве

Анализ финансового состояния должника — это комплексная оценка активов, обязательств, денежных потоков и деловой активности компании или гражданина на дату инициирования дела о несостоятельности и за предшествующий период. Его цель — определить наличие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, понять глубину кризиса и оценить шансы на восстановление расчетов с кредиторами. На основании результатов суд и кредиторы выбирают оптимальную процедуру: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление или конкурсное производство.

Качественный анализ отвечает на ключевые вопросы: насколько ликвидны активы, какова текущая и перспективная платежеспособность, есть ли кассовые разрывы, как распределена долговая нагрузка по срокам и ставкам, какие сделки могли ухудшить положение должника. Итогом становится аргументированная позиция по перспективам взыскания, возможному уровню удовлетворения требований и рискам оспаривания транзакций.

Практический эффект ощутим и для кредиторов, и для должника. Кредиторы получают прозрачную картину, видят реестр обязательств, приоритеты обеспечения, потенциал продаж активов и сроки возврата. Должник — понимание, возможна ли реструктуризация, какие меры уменьшат долговое бремя, какие активы рационально реализовать. Грамотно выполненный анализ повышает управляемость процесса банкротства и снижает непредвиденные потери.

Отчет по анализу — не просто набор коэффициентов. Это логически выстроенная история бизнеса, раскрывающая причинно-следственные связи: от изменения выручки и маржинальности до динамики оборотного капитала и влияния кредитной политики. Профессиональный подход включает сверку данных из независимых источников и проверку на наличие искажений.

Результаты финансового анализа служат доказательной базой в суде, формируют основу рекомендаций собранию кредиторов и задают рамки для стратегических решений: реструктурировать долги, искать инвестора, оспаривать сделки или переходить к ликвидации. Без объективного анализа невозможно корректно оценить стоимость и сроки удовлетворения требований, определить очередность действий и минимизировать судебные риски.

Нормативная база РФ: Закон 127‑ФЗ и требования к финансовому анализу

Правовое регулирование несостоятельности определяет Федеральный закон № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Он фиксирует понятие признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества, набор процедур, права и обязанности участников дела, в том числе арбитражного управляющего и кредиторов. Отдельные нормы регулируют банкротство граждан, индивидуальных предпринимателей, стратегических организаций и застройщиков.

Проведение финансового анализа предусмотрено законом и подзаконными актами. Базовые требования к структуре и методике устанавливает Постановление Правительства № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». Документ описывает цели, перечень источников информации, подходы к расчету ключевых коэффициентов, а также показатели восстановления/утраты платежеспособности на горизонте полугода.

Стандарты деятельности арбитражных управляющих, утверждаемые саморегулируемыми организациями, детализируют порядок сбора данных, формат отчетности, сроки и требования к раскрытию информации. При анализе бухгалтерских форм применяется закон о бухгалтерском учете № 402‑ФЗ, а при оценке обязательств — нормы Гражданского кодекса и Налогового кодекса.

Судебная практика высших судов уточняет применение норм: порядок доказывания подозрительности сделок, критерии осмотрительности контрагента, распределение бремени доказывания при оспаривании. На практике решающее значение имеет согласованность отчета с нормативными методиками и актуальной судебной практикой, что повышает его доказательственную силу.

Для кредиторов важны процессуальные критерии для подачи заявления: пороги задолженности и период просрочки из закона, а также надлежащее подтверждение требований документами. Для должников — требования к раскрытию информации, сохранности первичных документов и недопустимости искажения отчетности. Несоблюдение этих норм повышает риски субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Роль арбитражного управляющего и порядок проведения анализа

Арбитражный управляющий — ключевая фигура, которая организует сбор данных, проводит анализ и представляет выводы суду и кредиторам. На стадии наблюдения он изучает финансовое состояние, выявляет признаки неплатежеспособности, проверяет сделки и готовит предложения о введении следующей процедуры. В санационных режимах (финансовое оздоровление, внешнее управление) анализ обновляется и служит базой плана реструктуризации.

Порядок действий включает: запрос документов у должника, банков и контрагентов; инвентаризацию имущества; сверку расчетов; анализ бухгалтерской отчетности и первичных документов; формирование реестра обязательств; сбор сведений из государственных реестров. Обязателен контроль полноты и достоверности источников, сопоставление разных баз данных и выявление расхождений.

После расчетов коэффициентов ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и долговой нагрузки управляющий формирует выводы о текущей и перспективной платежеспособности, наличии кассовых разрывов, достаточности оборотного капитала. Отдельный блок — проверка на преднамеренное и фиктивное банкротство, анализ подозрительных сделок и предпочтений.

Отчет направляется в суд и предоставляется собранию кредиторов до обсуждения дальнейшей процедуры. Управляющий отвечает за обоснованность выводов, полноту выборки документов, корректность методики. Нарушение стандарта анализа снижает доверие к отчету и может негативно сказаться на исходе процедуры.

Коммуникация с кредиторами важна на всех этапах. Управляющий представляет промежуточные результаты, отвечает на запросы, уточняет спорные позиции, при необходимости проводит дополнительную проверку. Гибкий, прозрачный процесс повышает шансы на согласованное решение и сокращает сроки.

Источники данных и период охвата: бухгалтерская отчетность и первичные документы

Костяк источников — бухгалтерская отчетность: форма № 1 (баланс), форма № 2 (отчет о финансовых результатах), форма № 3 (изменения капитала), форма № 4 (движение денежных средств), пояснения и учетная политика. Данные сопоставляются с регистровым учетом, оборотно‑сальдовыми ведомостями, карточками счетов, инвентаризационными описями и актами сверки с контрагентами.

Для подтверждения денежных потоков и остатков используются банковские выписки, договоры кредитования, графики платежей, документы по залогам и поручительствам. При анализе дебиторской задолженности — договоры, накладные, акты выполненных работ, переписка, судебные решения. По основным средствам — правоустанавливающие документы, кадастровые сведения, отчеты об оценке.

Управляющий дополняет картину сведениями из государственных реестров: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Росреестр, ГИБДД, реестр уведомлений о залоге движимого имущества, Федресурс, картотека арбитражных дел, сервисы ФНС по задолженности и блокировкам счетов. Сопоставление независимых источников помогает выявить скрытые активы, обременения и спорные сделки.

Период анализа обычно охватывает последние три отчетных года и период до даты введения процедуры, включая помесячную детализацию для ОДДС. Для сезонных бизнесов и компаний с крупными проектами применяется укрупненная помесячная раскладка оборотного капитала, что позволяет увидеть кассовые разрывы и пики потребности в финансировании.

Если часть документов отсутствует, фиксируется степень неполноты и влияние на выводы. Важны расчеты альтернативными методами подтверждения: внешние бенчмарки, косвенные показатели, свидетельские показания, судебные акты. Непредставление первички оценивается и в контексте потенциальной субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Методики оценки платежеспособности и финансовой устойчивости должника

Базовый уровень — коэффициентный анализ ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, автономии, маневренности, долговой нагрузки, рентабельности и деловой активности. Рассчитываются абсолютные и относительные метрики, оценивается тренд за 12–36 месяцев и сезонность. Важна не только статичная фотография, но и динамика показателей.

Второй уровень — моделирование платежеспособности: коэффициенты восстановления/утраты платежеспособности на горизонте 6 месяцев, анализ точки безубыточности, сценарный прогноз денежных потоков (базовый, консервативный, стресс). Для заемщиков — DSCR (покрытие долга операционным потоком), ICR (покрытие процентов), Net Debt/EBITDA.

Третий уровень — факторный анализ и DuPont‑декомпозиция: влияние маржи, оборота активов и финансового рычага на рентабельность собственного капитала. Дополнительно применяются модели ранней диагностики дефолта (адаптированные для местной отчетности), однако их следует использовать как вспомогательный индикатор, а не единственную основу решения.

Методика должна учитывать отраслевую специфику: длительность операционного цикла, долю предоплат/постоплат, инвестиционную фазу проектов, валютную структуру выручки и долга. Для компаний с проектным финансированием оценивается ковенантный профиль и устойчивость к задержкам ввода мощностей.

Результат анализа фиксируется в виде выводов и количественных сценариев: диапазон вероятного удовлетворения требований, чувствительность к ключевым драйверам (цена, объем, курс, ставка), приоритетность мер (реструктуризация графика, продажа непрофильных активов, оптимизация запасов). Это формирует основу рекомендаций собранию кредиторов.

Коэффициенты ликвидности и текущая платежеспособность: расчет и интерпретация

Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства. Он показывает, хватает ли оборотных средств для покрытия краткосрочного долга. Норматив зависит от отрасли, часто ориентир — 1,5–2,0. Значение ниже 1 сигнализирует о дефиците оборотного капитала, выше 3 — о возможной избыточной консервации средств.

Быстрая ликвидность = (Оборотные активы − Запасы) / Краткосрочные обязательства. Порог в районе 1 указывает на способность рассчитаться без продажи запасов. Для торговых и производственных компаний допустим диапазон 0,7–1,2, с учетом скорости оборачиваемости и сезонности.

Абсолютная ликвидность = (Денежные средства + Краткосрочные финвложения) / Краткосрочные обязательства. Практический ориентир — 0,2–0,5. Избыточная наличность при высоком долге — повод проверить эффективность казначейской функции, дефицит — индикатор кассовых разрывов и угрозы срыва платежей.

Чистый оборотный капитал (ЧОК) = Оборотные активы − Краткосрочные обязательства. Положительное значение говорит о подушке для операционной деятельности. Отрицательный ЧОК при длительном операционном цикле — явный риск неплатежеспособности, особенно при высокой доле кредиторской задолженности перед ключевыми поставщиками.

Интерпретация коэффициентов проводится совместно с анализом структуры оборотных активов: качество дебиторки, ликвидность запасов, доля предоплат. Важна детализация по срокам: aging дебиторской и кредиторской задолженности, чтобы выявить просрочку и скрытые разрывы. Итог — оценка способности должника выполнять обязательства в краткосрочном горизонте.

Долговая нагрузка, капитализация и структура финансирования

Структура капитала показывает баланс между собственными и заемными источниками. Коэффициент автономии = Собственный капитал / Валюта баланса. Значения 0,4–0,6 свидетельствуют о приемлемой устойчивости. Низкая автономия повышает чувствительность к росту ставок и снижению прибыли.

Net Debt/EBITDA отражает, сколько лет понадобится, чтобы погасить чистый долг за счет операционной прибыли до амортизации. Для стабильных бизнесов ориентир 2–3, для капиталоемких отраслей допускается выше. В кризисной фазе показатель часто выходит за 4–5, что сигнализирует о необходимости реструктуризации.

Покрытие процентов (EBIT/Процентные расходы) демонстрирует запас прочности по обслуживанию долга. Значения ниже 1,5–2 указывают на риск нарушения обязательств. DSCR = Операционный денежный поток / Платежи по долгу; приемлемый уровень — не ниже 1,1–1,2 в базовом сценарии.

Горизонт погашения имеет критическое значение. Высокая доля краткосрочного долга создает давление на ликвидность. Смещение долга в долгосрочную часть, снижение процентной нагрузки и отказ от неэффективных кредитных линий — базовые инструменты стабилизации.

Учитываются ковенанты, залоговая обеспеченность, наличие поручительств и гарантий. Детализация по ставкам и валютам позволяет оценить чувствительность к изменениям ключевой ставки и курсов. Итог — карта рисков и перечень мер: пролонгация, конвертация в квазикапитал, продажа активов, привлечение нового инвестора.

Деловая активность и оборачиваемость активов, запасов и дебиторской задолженности

Оборачиваемость активов = Выручка / Средние активы. Рост показателя означает более эффективное использование ресурсов. В увязке с рентабельностью он формирует оценку эффективности бизнес‑модели.

Дебиторская задолженность: DSO (Days Sales Outstanding) = Средняя дебиторка / Выручка × 365. Увеличение DSO — сигнал ослабления кредитной политики или проблем с платежной дисциплиной покупателей. Анализ проводится по сегментам, срокам и доле просрочки.

Запасы: DIO (Days Inventory Outstanding) = Средние запасы / Себестоимость × 365. Высокий DIO означает замороженные средства и риск обесценения. Выявляются неликвиды, медленно оборачиваемые позиции, излишки безопасности. Проводится сверка с планом продаж и складской аналитикой.

Кредиторская задолженность: DPO (Days Payables Outstanding) = Средняя кредиторка / Себестоимость × 365. Повышение DPO может быть инструментом управления оборотным капиталом, но чрезмерный рост ведет к риску остановки поставок и штрафам.

Цикл денежного обращения = DIO + DSO − DPO. Сокращение цикла напрямую улучшает ликвидность. Управленческие меры: ускорение инкассации, факторинг, оптимизация запасов, переговоры о сроках с поставщиками. Результаты интегрируются в модель денежных потоков и план реструктуризации.

Денежные потоки и кассовые разрывы: анализ ОДДС и свободного денежного потока

Отчет о движении денежных средств показывает реальную способность бизнеса генерировать ликвидность, а не только бумажную прибыль. Анализируется операционный поток (OCF), инвестиционный (ICF) и финансовый (FCF). Важна помесячная детализация, позволяющая увидеть пики поступлений и платежей, налоги, проценты, сезонные авансы и возвраты.

Свободный денежный поток (FCF) = OCF − Капвложения. Положительный FCF — источник для обслуживания долга и инвестиций. Отрицательный — допустим на инвестиционной фазе проекта, но в стадии банкротства требует мер по сокращению расходов, отсрочке капекса или продаже активов.

Кассовые разрывы выявляются через платежный календарь: сравнение дат поступлений и обязательных выплат. Даже прибыльная компания может быть неплатежеспособной из‑за несинхронизированного календаря. Решения: пролонгация, смена графиков, факторинг, кредитные линии, пересмотр условий с контрагентами.

Анализируется устойчивость потоков к стрессам: падение выручки, рост ставки, изменение курса, задержка крупных платежей. Строятся сценарии и определяются триггеры, при достижении которых запускаются корректирующие действия. Это повышает предсказуемость и снижает риск дефолта.

Для граждан и ИП учитываются личные доходы, обязательные расходы, алименты, прожиточный минимум, обязательные платежи. Итог — честная оценка сервиса долга и возможности реструктуризации с реалистичными параметрами графика.

Структура активов и обязательств: качество, ликвидность и обременения

Оценка активов начинается с их качества: реальность дебиторской задолженности, наличие просрочки, судебных споров, резервов по сомнительным долгам. По запасам — товарная структура, сезонность, неликвиды. По основным средствам — состояние, износ, востребованность на рынке, потенциальная цена реализации и сроки экспозиции.

Для финансовых вложений важно наличие ликвидного рынка и текущая справедливая стоимость. Нематериальные активы анализируются на предмет коммерческой ценности и защиты прав. Активы, не способные принести денежный поток или быть быстро реализованными, не улучшают платежеспособность.

Обязательства классифицируются по срокам, валюте, обеспечению и приоритету. Оцениваются проценты, штрафы и пени, потенциальные требования, не отраженные в балансе (условные обязательства). Важна идентификация залогов, поручительств, гарантий, а также кросс‑дефолтов и ковенант.

Проверяются обременения: записи в Росреестре и реестре уведомлений о залоге движимого имущества, аресты счетов, запреты регистрационных действий. Это определяет доступность активов к реализации и очередность удовлетворения требований.

Итоговый профиль активов и обязательств формирует базу для оценочной модели: шаги по высвобождению ликвидности, корректировка договоров, оспаривание обременений и продажа непрофильных активов. Для кредиторов это — оценка реальной обеспеченности и ожидаемого процента удовлетворения.

Признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества: критерии и пороги

Признаки неплатежеспособности — неспособность удовлетворить денежные обязательства и/или уплатить обязательные платежи в течение установленного законом периода просрочки. Для кредиторов важны пороги долга для подачи заявления: для юридических лиц — от 300 тыс. руб., для граждан — от 500 тыс. руб., для отдельных категорий организаций — выше, при просрочке более 3 месяцев. Точные параметры определены законом о банкротстве и зависят от статуса должника.

Признак недостаточности имущества — когда стоимость имущества меньше величины обязательств. Этот критерий важен для выбора процедуры, оценки перспектив удовлетворения требований и вопросов субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

На практике набор количественных индикаторов дополняется качественными: хронические кассовые разрывы, просрочка перед бюджетом и фондами, блокировки счетов, невыполнение ковенант, прекращение финансирования банками, срыв ключевых контрактов. Совокупность факторов формирует картину устойчивой неплатежеспособности.

Управляющий документирует признаки с опорой на отчетность, выписки, акты сверок и судебные решения. Фиксация даты возникновения признаков важна для расчета «подозрительного периода» при оспаривании сделок и для оценки ответственности контролирующих лиц.

Выводы о неплатежеспособности сопоставляются с прогнозом восстановления: при наличии реалистичного плана реструктуризации и поддержке кредиторов возможны санационные процедуры; при отсутствии — конкурсное производство. Итоговое решение принимает суд с учетом мнения собрания кредиторов.

Преднамеренное и фиктивное банкротство: индикаторы и проверочные тесты

Преднамеренное банкротство — доведение до несостоятельности действиями контролирующих лиц: вывод активов, заключение убыточных сделок, отказ от прибыльных контрактов, изъятие оборотного капитала. Фиктивное банкротство — заведомо ложное объявление о несостоятельности при наличии реальной возможности расплатиться.

Индикаторы: резкое ухудшение ликвидности без объективных рыночных причин, сделки с взаимозависимыми лицами на нерыночных условиях, отчуждение ключевых активов незадолго до просрочки, замена денежных расчетов на векселя/зачеты, искусственное дробление бизнеса, «перекладывание» обязательств на слабые компании.

Проверочные тесты включают анализ цепочек платежей, бенефициарной структуры, маржинальности по контрагентам, сопоставление цен со справедливым уровнем, аудит внутренней переписки и управленческих решений. Особое внимание — сделкам в «подозрительный период», а также операциям с обеспечением и поручительствами.

Результаты оформляются в аналитическую часть отчета с указанием фактов, документов и расчетов ущерба. При наличии признаков — инициируются заявления о привлечении контролирующих лиц к ответственности и оспаривании сделок.

Важно отделять предпринимательский риск от умышленных действий. Наличие внешних шоков, санкций, потери ключевого клиента может объяснять ухудшение показателей, но не оправдывает вывод активов или сокрытие информации. Оценка строится на совокупности доказательств.

Транзакционный анализ и оспаривание подозрительных сделок должника

Транзакционный анализ выявляет операции, ухудшившие положение кредиторов: сделки на нерыночных условиях, безвозмездное отчуждение, досрочные выплаты «своим», замена обеспечений на менее ценные активы, нетипичные взаимозачеты. Основание для оспаривания — нормы закона о недействительности сделок в деле о банкротстве.

Ключевые категории: подозрительные сделки (неравноценное встречное исполнение, ущерб кредиторам), сделки с предпочтением (предоставляющие преимущество отдельному кредитору), сделки с заинтересованными лицами. «Подозрительный период» для оспаривания зависит от вида сделки и связи сторон и обычно составляет от 1 до 3 лет до принятия заявления о банкротстве.

Методология: сопоставление условий с рыночными, проверка платежных трасс, анализ деловой цели, связь с ухудшением платежеспособности. Используются внешние котировки, отчеты об оценке, тендерные базы, реестр залогов. Бремя доказывания распределяется с учетом категории сделки и осведомленности контрагента.

Результат — перечень операций с аргументами и расчетом ущерба, подготовка исков об оспаривании и возврате активов в конкурсную массу. Практика показывает, что успешное оспаривание существенно повышает процент удовлетворения требований кредиторов.

Для минимизации потерь важно оперативно зафиксировать документооборот, обеспечить сохранность первичных документов и доступа к банковским данным. В противном случае доказательная база ослабляется, что снижает шансы на успех в суде.

Особенности анализа при банкротстве гражданина и индивидуального предпринимателя

Для граждан фокус смещается на личные доходы, структуру расходов, наличие имущества и его исключения из конкурсной массы. Учитываются обязательные платежи, алименты, прожиточный минимум, семейное положение. Цель — определить реалистичный план реструктуризации либо объем имущества для реализации.

Источники: справки о доходах, банковские выписки, сведения о недвижимости и транспорте, договоры займа, кредитные договоры, исполнительные документы. Анализируется история крупных покупок и переводов средств, особенно в «подозрительный период», а также сделки дарения и отчуждения долей.

Для ИП добавляются элементы бизнес‑аналитики: налоговые режимы, книги учета доходов и расходов, кассовая дисциплина, договоры с контрагентами, остатки товаров. Оценивается смешение личных и предпринимательских активов, наличие залогов и поручительств.

План реструктуризации долгов гражданина строится на стабильном доходе и разумных расходах. При отсутствии такого дохода вероятна реализация имущества. Исключения из конкурсной массы (например, единственное жилье при определенных условиях) учитываются при прогнозе удовлетворения требований кредиторов.

Отдельный блок — проверка признаков недобросовестности: сокрытие имущества, фиктивные сделки с родственниками, перевод активов на аффилированных лиц. Выявленные факты влияют на объем списываемых долгов и риск отказа в освобождении от обязательств.

Отраслевые бенчмарки и стресс‑тесты для прогноза восстановления платежеспособности

Сопоставление с отраслевыми бенчмарками позволяет оценить, где должник отклоняется от норм: маржинальность, оборачиваемость, доля постоянных расходов, капиталоемкость, средний Net Debt/EBITDA. Бенчмарки берутся из открытых отчетов, отраслевых исследований и статистики регуляторов.

Стресс‑тесты моделируют негативные сценарии: снижение выручки на 10–30%, рост ставки на 200–500 б.п., удлинение DSO на 15–30 дней, девальвация при валютном долге. Цель — проверить устойчивость ликвидности и способность соблюдать график платежей в неблагоприятных условиях.

Для проектных компаний учитываются задержки ввода, рост сметы, сдвиг трафика. Для торговли — колебания товарных цен и спроса. Для экспортеров — курс и логистические ограничения. На основе тестов корректируется план мер: оптимизация затрат, хеджирование, смена модели запасов, усиление инкассации.

Итогом становится прогноз восстановления платежеспособности с вероятностным диапазоном. Он включает карту рисков, «светофор» по ковенантам, допустимые коридоры долга и ликвидности, а также триггеры для пересмотра плана. Такой подход повышает доверие кредиторов к предлагаемой реструктуризации.

Качественный прогноз опирается на реалистичные допущения, подтвержденные историей компании и рынком. Завышенный оптимизм дискредитирует план и удлиняет процедуру, тогда как взвешенный сценарий повышает шансы на одобрение кредиторами.

Выводы для кредиторов: перспективы взыскания и выбор процедуры банкротства

Кредиторам важна оценка доли удовлетворения требований, сроков возврата и рисков. Анализ показывает, что обеспеченные кредиторы, как правило, имеют приоритет по предмету залога, тогда как необеспеченные зависят от объема конкурсной массы и успеха оспаривания сделок. Ключ к повышению возвратности — активная позиция в процедуре и участие в комитете кредиторов.

Если модель денежных потоков показывает потенциал восстановления, целесообразны санационные процедуры: реструктуризация, пролонгация, конвертация части долга в квазикапитал, продажа непрофильных активов. При отсутствии шансов — конкурсное производство и быстрая монетизация активов.

Решения принимаются с учетом стоимости времени, судебных расходов, вероятности оспаривания транзакций, стоимости хранения и содержания имущества. Взвешивается стратегия: продавать поэтапно или лотом, сохранять бизнес как действующий или распродавать по частям.

Кредиторам стоит инициировать независимую переоценку залогов, запросить детальный план реализации активов, контролировать сроки торгов и прозрачность информационного раскрытия. Участие в формировании повестки собрания кредиторов повышает управляемость процесса.

Итоговый документ для кредиторов должен содержать понятный расчет, чувствительность к ключевым допущениям и карту рисков. Это упрощает согласование позиции и снижает вероятность затяжных споров.

Формирование отчета финансового анализа для суда и собрания кредиторов

Отчет строится по единой логике: резюме для решения, методология и источники, аналитическая часть с расчетами, сценарии и стресс‑тесты, выводы и рекомендации. Приложения включают расшифровки, акты сверок, выписки, регистры и копии ключевых договоров. Прозрачность и воспроизводимость расчетов — обязательное требование.

В методологическом разделе указываются формулы, нормативные ориентиры, допущения, источники бенчмарков, дата отсечки данных. Все показатели снабжаются пояснениями и интерпретацией, графики и диаграммы помогают визуализировать тренды и сезонность.

Аналитическая часть охватывает ликвидность, устойчивость, долговую нагрузку, оборачиваемость, денежные потоки, структуру активов и обязательств, обременения, признаки неплатежеспособности. Отдельно выделяется транзакционный анализ и свод подозрительных операций с оценкой шансов на оспаривание.

В разделе рекомендаций формируются варианты процедур и план действий: реструктуризация, продажа активов, смена графика платежей, снижение затрат, переговоры с ключевыми кредиторами, инициирование исков. Для каждого варианта — ожидаемый процент удовлетворения и сроки.

Документ подается в суд и предоставляется кредиторам заранее, чтобы стороны успели изучить материалы. Корректно оформленный отчет облегчает принятие решений и служит надежной доказательной базой в судебных заседаниях.

Налоговые риски, скрытые обязательства и субсидиарная ответственность контролирующих лиц

Налоговые риски возникают при выявлении неотраженных доходов, занижении базы, фиктивных расходов, дроблении бизнеса, нарушении НДС‑цепочек. Проверяется соответствие отчетности данным ФНС, камеральные и выездные проверки, требования об уплате пеней и штрафов. Налоговые доначисления способны резко ухудшить платежеспособность.

Скрытые обязательства: неучтенные договоры поручительства, гарантийные обязательства, штрафы по долгосрочным контрактам, судебные иски в процессе, обязательства по аренде и лизингу, опционы. Они выявляются через анализ переписки, протоколов, договоров, карточек счетов и судебных баз.

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц возможна при недостаточности имущества и доказанности влияния на решения, приведшие к банкротству: вывод активов, приоритетные выплаты, сокрытие документов, недобросовестное управление. Отсутствие бухгалтерских документов, искажение отчетности, несвоевременная подача заявления о банкротстве усугубляют риски.

Методологически формируется причинно‑следственная связь: действие — ущерб — невозможность погашения требований. Рассчитывается размер ответственности, учитываются возвраты после оспаривания сделок. Практика показывает, что проактивный сбор доказательств на ранней стадии повышает шансы взыскания с контролирующих лиц.

Рекомендации: обеспечить сохранность первичных документов, провести внутренний аудит спорных операций, зафиксировать независимую оценку активов, документировать переговоры с кредиторами, своевременно инициировать необходимые процедуры. Это снижает вероятность субсидиарной ответственности и увеличивает возвратность для кредиторов.