- Государственный надзор за СРО арбитражных управляющих: кто контролирует и на каком основании

- Полномочия Росреестра и Минэкономразвития в регулировании СРО арбитражных управляющих

- Роль арбитражных судов в контроле действий управляющих и влиянии на СРО

- Внутренний контроль в СРО: дисциплинарная комиссия, стандарты и правила

- Проверки СРО и арбитражных управляющих: основания, сроки, последствия

- Ответственность СРО за своих членов: меры воздействия и исключение из реестра

- Компенсационный фонд и страхование ответственности: как работают механизмы защиты

- ЕФРСБ и Федресурс: раскрытие информации и публичный контроль деятельности

- Взаимодействие с ФНС, прокуратурой и правоохранительными органами при выявлении нарушений

- Как подать жалобу на СРО или арбитражного управляющего: порядок и необходимые доказательства

- Судебная практика по спорам о контроле СРО арбитражных управляющих: ключевые выводы

- Изменения законодательства о СРО арбитражных управляющих 2023–2025: что важно знать

- Реестр членов СРО арбитражных управляющих: проверка статуса и основания для исключения

- Чем контроль СРО арбитражных управляющих отличается от контроля в других СРО

Государственный надзор за СРО арбитражных управляющих: кто контролирует и на каком основании

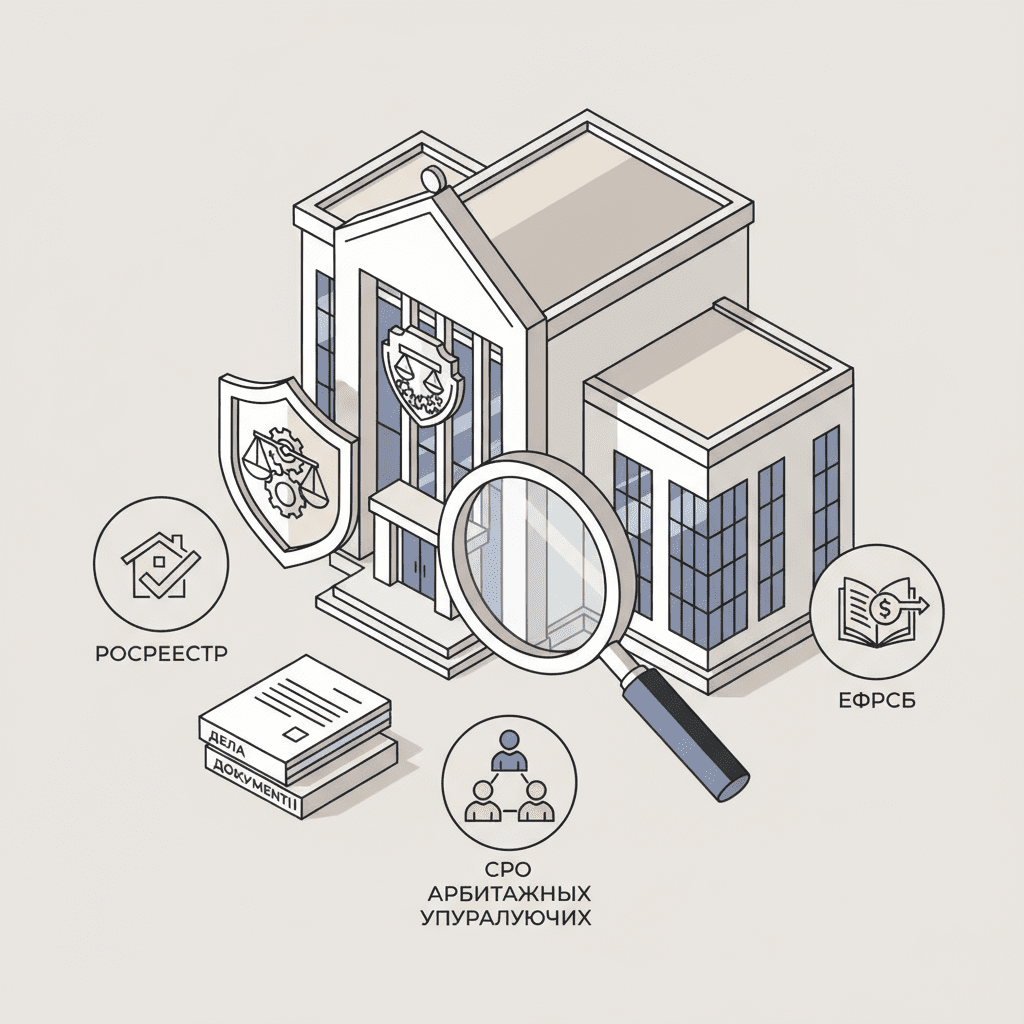

Система контроля за саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих устроена многоуровнево и опирается на чёткие правовые основания. Ключевые участники надзора — Росреестр как уполномоченный орган госконтроля в сфере банкротства, Министерство экономического развития как регулятор методологии и правил, арбитражные суды как процессуальный контроль, а также публичные реестры и открытые источники. Основой служит закон о несостоятельности (банкротстве) и акты о государственном контроле (надзоре), закрепляющие цели, формы и процедуры проверок. Такая конструкция исключает ведомственный произвол и обеспечивает баланс интересов кредиторов, должников и профессионального сообщества.

Задача государственого надзора — не вмешательство в хозяйственные решения, а обеспечение соблюдения стандартов профессии и законности процедур банкротства. Надзорные действия включают плановые и внеплановые проверки СРО, анализ жалоб и обращений, мониторинг раскрытия сведений в ЕФРСБ, требование устранения нарушений и применение мер воздействия к организациям и их членам. Принцип риск-ориентированности позволяет сосредоточить внимание на СРО с повышенным уровнем нарушений, а процессуальные гарантии защищают добросовестных участников рынка.

Арбитражные суды контролируют действия конкретного управляющего в рамках дела о банкротстве: рассматривают жалобы кредиторов и должника, оценивают обоснованность расходов и сделок, отстраняют управляющих при нарушениях и информируют СРО. Параллельно СРО осуществляет внутренний контроль своих членов через дисциплинарные комиссии, обязательные стандарты, страхование ответственности и компенсационный фонд, из которого возмещается вред при установленном судом нарушении. В итоге формируется замкнутый контур: государство контролирует СРО, СРО — членов, а суд — результаты их работы в конкретном деле.

Публичный контроль дополняет систему: обязательные публикации сведений в ЕФРСБ и на Федресурсе создают прозрачность процедур для кредиторов, инвесторов и СМИ. Крупные кредиторы и уполномоченные органы, включая ФНС России, активно участвуют в процессе, инициируя проверки и обжалование. Комплексность контрольных механизмов минимизирует риск злоупотреблений и повышает предсказуемость банкротных процедур, что критично для защиты прав кредиторов и устойчивости делового оборота.

Полномочия Росреестра и Минэкономразвития в регулировании СРО арбитражных управляющих

Росреестр осуществляет государственный контроль за деятельностью СРО арбитражных управляющих по утверждённым административным регламентам: проводит проверки, выдает предписания, требует устранения нарушений, привлекает к административной ответственности и, при систематических нарушениях, инициирует вопрос об ограничении прав СРО. Основания и порядок контрольных мероприятий закреплены в законе о государственном контроле (надзоре) и профильных подзаконных актах. В фокусе — соблюдение СРО обязательных требований: наличие компенсационного фонда, страхование ответственности членов, исполнение стандартов, корректность дисциплинарной практики и полнота раскрытия информации.

Министерство экономического развития формирует нормативные и методические основы регулирования: утверждает требования к стандартам и правилам СРО, координирует развитие системы, проводит экспертную оценку практики, готовит изменения в законодательство. Министерство определяет подходы к риск-ориентированному надзору, порядок информационного обмена с ЕФРСБ, критерии оценки работы СРО. Связка “Минэкономразвития — Росреестр” обеспечивает единство правил и их реальное применение на практике.

Результаты контрольной деятельности Росреестра оформляются актами, в которых фиксируются факты нарушений и сроки их устранения. СРО обязана разработать план корректирующих мероприятий и отчитаться о выполнении. В случае игнорирования предписаний инициируются дополнительные меры воздействия, вплоть до обращения в суд. Минэкономразвития использует агрегированные данные по проверкам для корректировки нормативных требований, исключая правовые лакуны и устраняя противоречия практики.

Важное направление — цифровизация контроля: интеграция с ЕФРСБ и ведомственными системами позволяет выявлять несвоевременные публикации, недостоверные сведения, нарушения сроков процедур. Прозрачность данных в онлайн-режиме снижает нагрузку на участников и ускоряет реагирование регулятора на риски. Для рынка это означает предсказуемость требований и снижение регуляторной неопределенности — ключевой фактор доверия к институту банкротства и к саморегулированию.

Роль арбитражных судов в контроле действий управляющих и влиянии на СРО

Арбитражные суды осуществляют процессуальный контроль над действиями арбитражных управляющих по каждому делу о банкротстве. Суд рассматривает жалобы кредиторов, должника и иных лиц, проверяет законность и обоснованность действий управляющего, утверждает расходы и вознаграждение, дает оценку отчётности, а при выявлении нарушений выносит определения об их устранении. Суд может отстранить управляющего, если установлена недобросовестность, конфликт интересов, нарушение стандартов СРО или процессуальных сроков, повлекшее ущерб кредиторам.

Судебные акты являются основанием для дисциплинарного производства в СРО и для мер госконтроля. Если суд фиксирует системные нарушения в практике конкретной СРО (например, формальный комплаенс, отсутствие адекватного дисциплинарного реагирования), информация направляется в Росреестр для проведения проверки. Таким образом, судебный контроль напрямую влияет на корпоративную дисциплину внутри СРО и на корректировку её стандартов.

Судами формируется правоприменительная практика: критерии добросовестности, доктрина разумных расходов, порядок взаимодействия с кредиторами, допустимость отдельных сделок и механика созыва собраний. Эти выводы становятся ориентиром для СРО при разработке обязательных правил, а для контролирующих органов — при оценке рисков и выборе мер воздействия. Единство судебной практики повышает предсказуемость процедур банкротства и снижает вероятность противоположных трактовок стандартов.

Особая роль суда — оперативная защита интересов в деле: по заявлениям участников суд может запретить совершение спорных действий, обязать раскрыть сведения в ЕФРСБ, назначить повторную оценку активов, потребовать мотивировать расходы. В ряде случаев суд инициирует запросы в СРО, а также уведомляет регуляторов о выявленных нарушениях. Это замыкает цепочку контроля: от процессуальных решений — к дисциплинарным последствиям и государственному надзору.

Внутренний контроль в СРО: дисциплинарная комиссия, стандарты и правила

Каждая СРО арбитражных управляющих обязана выстроить многоуровневую систему внутреннего контроля. Базовый элемент — дисциплинарная комиссия, рассматривающая жалобы, результаты внутренних проверок и материалы из судов и органов надзора. Комиссия анализирует факты, собирает объяснения, оценивает соблюдение стандартов, а затем выносит мотивированное решение о мерах воздействия либо о прекращении производства при отсутствии нарушений. Ключевое требование — независимость и документированность дисциплинарной процедуры, что гарантирует объективность и возможность судебной проверки.

СРО обязана принимать и регулярно актуализировать стандарты деятельности: порядок проведения собраний кредиторов, взаимодействие с оценщиками и торгующими площадками, раскрытие информации, хранение документов, контроль расходов и аффилированности контрагентов. Отдельные правила посвящены конфликту интересов, комплаенсу, квалификационным требованиям, повышению квалификации и страхованию профессиональной ответственности. Эти документы обязательны для членов и служат эталоном при проверках Росреестра и оценке судом.

Внутренний контроль включает плановые выборочные проверки дел членов СРО, мониторинг публикаций в ЕФРСБ, аудит сообщений о нарушениях и регулярный анализ рисков (например, часто срывающиеся торги, существенные расходы без обоснования, длительное отсутствие публикаций). По итогам формируется план превентивных мероприятий: методические письма, разъяснения, семинары, корректировка шаблонов документов и чек-листов. Превенция нарушений снижает нагрузку на дисциплинарную систему и повышает качество работы управляющих.

Для прозрачности СРО публикует на сайте ключевые документы, сведения о дисциплинарных решениях, агрегированную статистику и шаблоны заявлений. Внутренние процедуры синхронизируются с требованиями регулятора и актуальной судебной практикой. Такая система позволяет СРО подтверждать надлежащий уровень саморегулирования и демонстрировать кредиторам предсказуемость и управляемость процессов.

Проверки СРО и арбитражных управляющих: основания, сроки, последствия

Проверки СРО и их членов проводятся в плановом и внеплановом порядке. Плановые мероприятия формируются по риск-ориентированному подходу с учётом статистики нарушений, качества дисциплинарной работы и полноты раскрытия информации. Внеплановые проверки инициируются по обращениям кредиторов, должников, ФНС России, прокуратуры, по информации из судов, а также при выявлении существенных несоответствий в публикациях ЕФРСБ. Правила и сроки определяются законодательством о государственном контроле (надзоре) и административными регламентами уполномоченного органа.

В рамках проверки запрашиваются документы СРО, материалы дисциплинарных дел, внутренние стандарты, протоколы комиссий и отчёты о результатах мониторинга. По отдельным эпизодам контролёр может истребовать у СРО дела конкретных управляющих, включая переписку, протоколы собраний кредиторов, договоры с контрагентами, отчёты оценщиков и организаторов торгов. Приоритет — проверка фактов, влияющих на права кредиторов: своевременность публикаций, полнота отчётности, обоснованность расходов, отсутствие конфликта интересов.

Итогом проверки является акт с детальным описанием выявленных нарушений, ссылками на нормы и доказательства, а также предписание с указанием сроков и способов устранения. СРО обязан организовать корректирующие меры, инициировать дисциплинарные производства, пересмотреть стандарты и сообщить о выполнении. Невыполнение предписаний влечёт усиление мер: штрафы, дополнительные проверки, обращение в суд, информирование арбитражных судов и участников дел о рисках.

Для арбитражных управляющих последствия включают дисциплинарные санкции в СРО, возможное отстранение судом, снижение доверия кредиторов и повышенное внимание регулятора к последующим делам. Своевременная реакция на замечания, прозрачная документация и корректное раскрытие информации в ЕФРСБ часто позволяют ограничиться мягкими мерами и избежать тяжёлых последствий. Практика показывает, что открытое взаимодействие с контролёрами и корректировка процедур — лучший способ минимизировать риски.

Ответственность СРО за своих членов: меры воздействия и исключение из реестра

СРО несёт ответственность за организацию контроля и дисциплины членов, а также материальную ответственность в пределах компенсационного фонда при доказанном причинении вреда действиями управляющего. В арсенале СРО — замечание, предупреждение, штраф, приостановление права участия в новых делах, направление в суд заявления об отстранении, а в крайних случаях — исключение из реестра членов. Пропорциональность и мотивированность санкций — ключ к устойчивости дисциплинарной системы и её судебной устойчивости.

Исключение из членов СРО применяется при грубых или повторных нарушениях: систематическое нераскрытие сведений в ЕФРСБ, конфликт интересов, подтверждённая судом недобросовестность, отсутствие страхования, уклонение от исполнения дисциплинарных решений и предписаний регулятора. Основания фиксируются в стандартах СРО и должны соответствовать закону и подзаконным актам. Решение оформляется мотивированным актом дисциплинарного органа СРО с указанием доказательственной базы и права на обжалование.

Материальная ответственность СРО реализуется через компенсационный фонд: при вступившем в силу решении суда о взыскании ущерба, причинённого действиями управляющего, СРО производит выплаты в установленных пределах, а затем вправе предъявить регрессный иск к управляющему. Такой механизм дисциплинирует и СРО, и её членов, стимулируя превентивный контроль и качественные стандарты.

Суды уделяют особое внимание тому, как СРО реагировала на первые сигналы о нарушениях. Если установлено, что организация своевременно проводила проверки, выносила меры и требовала устранения нарушений, это снижает риск негативных последствий для СРО. Формальный подход, напротив, приводит к усиленному надзору со стороны Росреестра и к судебным претензиям со стороны кредиторов. Выстроенная система воздействия — лучший профиль защиты для самой СРО и репутации рынка.

Компенсационный фонд и страхование ответственности: как работают механизмы защиты

Компенсационный фонд СРО арбитражных управляющих — финансовая «подушка безопасности» для кредиторов и иных пострадавших от нарушений. Фонд формируется из обязательных взносов членов и используется строго по целевому назначению — для возмещения вреда, подтверждённого вступившим в силу судебным актом. Средства фонда не могут расходоваться на операционные нужды СРО, что гарантирует их доступность для пострадавших. Порядок формирования, хранения и выплат закреплён в стандартах СРО и контролируется Росреестром.

Страхование профессиональной ответственности — второй ключевой механизм защиты. Каждый управляющий обязан иметь действующий полис на условиях, отвечающих требованиям СРО и закону. Страховщик покрывает риски причинения ущерба вследствие ошибок или недобросовестных действий при исполнении обязанностей. Это позволяет оперативно компенсировать вред, не дожидаясь длительных процедур пополнения фонда или взыскания с управляющего, а также снижает нагрузку на компенсационный фонд.

Комбинация фонд + страхование создаёт многоуровневую систему гарантий. На практике сначала предъявляются требования к страховщику, а при недостаточности покрытия — к СРО в пределах фонда. Такой порядок обеспечивает равновесие интересов и мотивирует СРО предъявлять строгие требования к страховым полисам своих членов, включая лимиты, франшизы, перечень исключений и порядок уведомления о страховых случаях.

Прозрачность учёта фонда, ежегодная отчётность и независимая проверка — маркеры надёжной СРО. Кредиторам стоит обращать внимание на политику СРО по страхованию (единные требования, реестр полисов, контроль за продлением). Наличие отлаженных механизмов выплат и регресса снижает риски невозврата и укрепляет доверие к процедурам банкротства, повышая инвестиционную привлекательность рынка проблемных активов.

ЕФРСБ и Федресурс: раскрытие информации и публичный контроль деятельности

ЕФРСБ — ключевой источник сведений о ходе процедур банкротства: публикации о введении процедур, торгах, отчётах, собраниях кредиторов, результатах оспаривания сделок. Арбитражный управляющий обязан своевременно и полно раскрывать информацию, а СРО контролирует соблюдение этих сроков и стандартов качества публикаций. Несвоевременное или искажённое раскрытие — один из частых предметов жалоб и дисциплинарных дел, поскольку напрямую влияет на права кредиторов.

Федресурс дополняет картину, обеспечивая публикации значимых сведений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для рынков банкротства это важный канал сопоставления данных: аффилированность, крупные сделки, уведомления о намерении, корпоративные события. Сопоставление информации из обоих ресурсов позволяет выявлять красные флаги: выбор аффилированных контрагентов, непрозрачные схемы реализации активов, несоответствие дат и сумм.

Публичность данных повышает ответственность управляющих и СРО. Кредиторы, инвесторы, участники торгов и СМИ получают возможность проводить собственный мониторинг, оперативно направлять обращения и инициировать проверки. СРО, в свою очередь, использует аналитику публикаций для внутреннего риск-менеджмента: фокус на членах с частыми корректировками объявлений, просрочками публикаций, возвратами торгов и нестандартными расходами.

Регуляторы активно применяют аналитические модули для выявления несоответствий и запуска проверки. Точность и регулярность раскрытия в реестрах — индикатор качества работы управляющего и зрелости СРО. Для повышения качества публикаций практикуются чек-листы, шаблоны, методические рекомендации и предварительный внутренний контроль сложных сообщений (например, по итогам торгов и отчётам о финансовом состоянии).

Взаимодействие с ФНС, прокуратурой и правоохранительными органами при выявлении нарушений

ФНС России как уполномоченный орган активно участвует в делах о банкротстве и мониторинге действий управляющих. Налоговый орган направляет в СРО и регулятор информацию о возможных нарушениях: несвоевременное взыскание дебиторской задолженности, необоснованные расходы, сделки с признаками вывода активов, игнорирование запросов. По результатам проверок ФНС формирует позицию в суде и может инициировать отстранение управляющего или обращение в дисциплинарные органы СРО.

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законодательства, запрашивает материалы, вносит представления, опротестовывает незаконные акты и решения, координирует взаимодействие с правоохранительными органами. При выявлении признаков уголовных правонарушений материалы направляются в следственные подразделения. В зоне риска — преднамеренное или фиктивное банкротство, присвоение активов, злоупотребление полномочиями, воспрепятствование правосудию.

Правоохранительные органы возбуждают дела при наличии состава преступления, проводят следственные действия, экспертизы, выемки документов. СРО обязана содействовать, предоставляя стандарты, дисциплинарные материалы, сведения о страховании и компенсационном фонде. Консолидация доказательств из ЕФРСБ, суда и СРО ускоряет процесс оценки эпизодов и минимизирует риск необоснованного преследования добросовестных управляющих.

Эффективная коммуникация между СРО и органами власти происходит через официальные каналы и электронные системы документооборота, что обеспечивает прослеживаемость и соблюдение сроков. Практика показывает: своевременное предоставление документов и прозрачные внутренние процедуры снижают эскалацию, а также помогают быстрее восстановить нарушенные права кредиторов.

Как подать жалобу на СРО или арбитражного управляющего: порядок и необходимые доказательства

Жалобу на арбитражного управляющего целесообразно направлять одновременно в СРО, ведущую его членство, и в арбитражный суд по делу о банкротстве. В СРО заявление запускает дисциплинарную процедуру, в суде — процессуальную проверку законности действий. Параллельный путь позволяет быстрее добиться устранения нарушений и фиксации последствий в судебном акте. Для жалобы в СРО укажите Ф.И.О. управляющего, номер дела, описание фактов, ссылки на публикации в ЕФРСБ, приложите доказательства и контактные данные для обратной связи.

В арбитражный суд подаётся заявление в рамках дела о банкротстве с описанием действий (бездействия), нарушенных норм и прав, конкретных требований (признать незаконным, обязать совершить действия, уменьшить расходы, отстранить). Приложите суду и СРО: копии публикаций, переписку, протоколы собраний кредиторов, платежные документы, отчёты оценщиков и организаторов торгов, судебные акты по смежным эпизодам. Чем структурированнее заявленные факты и ссылки на нормы, тем выше шанс быстрого и предметного рассмотрения.

Жалоба на саму СРО (формальный комплаенс, игнорирование обращений, необоснованные решения дисциплинарной комиссии) направляется в Росреестр с приложением переписки и актов. В заявлении важно указать, какие обязательные требования нарушены: сроки рассмотрения, мотивированность решения, полнота проверки, соответствие стандартам и закону. Чёткое указание на норму и факт несоответствия — лучшая стратегия для регуляторного рассмотрения.

Практический совет: структурируйте пакет доказательств, используйте нумерацию и опись приложений, делайте скриншоты публикаций в ЕФРСБ с датой и временем, фиксируйте направления писем и уведомлений. Это упрощает проверку, сокращает сроки и повышает шансы на результат. При необходимости задействуйте профессионального представителя для подготовки процессуальных документов и сопровождения дела.

Судебная практика по спорам о контроле СРО арбитражных управляющих: ключевые выводы

Судебная практика подчёркивает: контроль СРО должен быть реальным и результативным. Суды проверяют не только наличие стандартов и комиссий, но и качество их применения: сбор доказательств, мотивировку решений, пропорциональность санкций. Формальный подход признаётся нарушением обязательных требований и влечёт усиливающийся надзор со стороны Росреестра и риск взыскания вреда в пределах фонда. Признание действий управляющего незаконными часто становится триггером для дисциплинарных мер и корректировки внутренних правил.

Суды последовательно требуют причинно-следственную связь для взыскания из компенсационного фонда: необходимо доказать нарушение, вред и связь между ними. Если СРО демонстрирует своевременные проверки и меры, это снижает вероятность привлечения её к материальной ответственности. При оценке расходов управляющих суды ориентируются на критерии разумности: рыночные ставки, конкурентные процедуры, отсутствие аффилированности, прозрачная обоснованность.

Практика также закрепляет приоритет публичности: несвоевременное раскрытие сведений в ЕФРСБ рассматривается как существенное нарушение, поскольку влияет на права кредиторов и ход торгов. Судебные акты стимулируют СРО усиливать мониторинг публикаций и внедрять превентивные инструменты (чек-листы, предварительный контроль сложных сообщений).

Ключевой тренд — синхронизация дисциплинарных решений СРО с выводами суда. Если признаки нарушений установлены судебным актом, СРО обязана оперативно реагировать и применять меры к члену. Нерешительность или игнорирование выводов суда повышают риск оспаривания дисциплинарной практики и претензий со стороны кредиторов. Конвергенция судебного и внутреннего контроля делает систему устойчивой и предсказуемой.

Изменения законодательства о СРО арбитражных управляющих 2023–2025: что важно знать

За период 2023–2025 годов усиливается риск-ориентированный подход в государственном контроле: приоритизация проверок по факторам риска, цифровые профили СРО, аналитика публикаций в ЕФРСБ. Регуляторные акты акцентируют внимание на прозрачности дисциплинарных процедур, стандартах и отчётности о компенсационном фонде. Цель реформ — повысить качество саморегулирования и снизить нагрузку на добросовестных участников за счёт цифровизации и адресного надзора.

Уточняются требования к раскрытию информации: стандартизированные форматы сообщений, жёстче контроль сроков и корректности публикаций. Расширяется взаимодействие с государственными информационными системами для сопоставления данных, что облегчает выявление несоответствий и снижает пространство для манипуляций. Для управляющих акцент сделан на непрерывном повышении квалификации, страховом покрытии и предотвращении конфликта интересов.

СРО обновляют внутренние стандарты: вводят чек-листы для ключевых процедур (торги, оспаривание сделок, отчётность), процедуры внутреннего аудита публикаций, регламенты взаимодействия с внешними площадками и экспертами. Закрепляется практика обязательного анализа судебных актов и оперативной адаптации стандартов под новые правовые позиции. Это повышает устойчивость дисциплинарной практики при судебной проверке.

Для участников рынка это означает большую предсказуемость, быстрее реагирование на жалобы и меньше регуляторной неопределенности. Рекомендуется отслеживать обновления стандартов СРО, разъяснения регулятора и судебные обзоры, а также приводить внутренние процессы в соответствие с новыми требованиями. В выигрыше оказываются те, кто инвестирует в комплаенс и прозрачность работы с данными.

Реестр членов СРО арбитражных управляющих: проверка статуса и основания для исключения

Реестр членов СРО — официальный источник данных о статусе арбитражного управляющего: членство, страхование, дисциплинарные решения, ограничения на участие в новых делах. СРО обязана поддерживать реестр в актуальном состоянии, предоставлять выписки и публиковать ключевые сведения на своём сайте. Проверка статуса в реестре — базовый шаг для кредиторов и контрагентов перед взаимодействием с управляющим.

Порядок ведения реестра предусматривает регулярные обновления по итогам дисциплинарных решений, продления страховых полисов, изменения контактных данных и квалификационного статуса. СРО синхронизирует реестр с публикациями в ЕФРСБ и данными судов, чтобы исключить расхождения. При выявлении несоответствий инициируется проверка, а пользователям предоставляются уточнённые сведения.

Основания для исключения из реестра членов включают грубые нарушения стандартов и закона, повторность, подтверждённую судебными актами недобросовестность, отсутствие действующего страхования, систематическое нераскрытие информации, уклонение от исполнения дисциплинарных решений, конфликт интересов. Решение об исключении принимается дисциплинарным органом СРО с соблюдением процедур: уведомление, сбор объяснений, заседание, мотивированное решение, право на обжалование.

Для пользователей рынка важны быстрые и точные ответы на запросы о статусе, что достигается стандартизированными формами выписок, электронным документооборотом и регулярными аудиторскими сверками данных. Наличие прозрачного и актуального реестра — фактор доверия к СРО, влияющий на рейтинг самой организации и на выбор управляющих для участия в крупных процедурах.

Чем контроль СРО арбитражных управляющих отличается от контроля в других СРО

Контроль в СРО арбитражных управляющих имеет уникальные черты, обусловленные процессуальной природой деятельности и высокой социальной значимостью процедур банкротства. В отличие от строительных или профессиональных СРО, где фокус смещён на технические регламенты и допуск к работам, здесь контроль тесно связан с судами, публичными реестрами и правами многочисленных кредиторов. Процессуальные решения суда напрямую влияют на дисциплинарную практику СРО, а прозрачность в ЕФРСБ — обязательная часть ежедневной работы управляющего.

Уровень публичности и плотность контроля выше: каждое значимое действие отражается в публикациях, а кредиторы активно вовлечены и регулярно обжалуют решения. Роль Росреестра как надзорного органа также более выражена: он оценивает не только документы СРО, но и фактическую эффективность дисциплинарных механизмов, сопоставляя их с данными судов и ЕФРСБ. В результате система быстрее реагирует на риски и формирует устойчивую правоприменительную практику.

Страхование ответственности и компенсационный фонд играют больший удельный вес, поскольку решения управляющего прямо отражаются на составе и цене активов должника. Для других СРО подобные механизмы чаще ограничены допуском к работам и гарантийными обязательствами, тогда как в банкротстве — это инструменты защиты прав кредиторов и экономики в целом. Соответственно выше требования к квалификации, комплаенсу и предотвращению конфликта интересов.

Итоговое отличие — «треугольник контроля»: суд — СРО — государственный надзор. Их взаимное влияние формирует баланс, при котором недобросовестные практики выявляются быстрее, а корректные — получают подтверждение. Такое устройство стимулирует профессионализацию управляющих и повышает доверие инвесторов к рынку проблемных активов.