- Что такое повторное банкротство физических лиц и кому оно подходит

- Законодательная база: 127‑ФЗ о банкротстве граждан и актуальные изменения

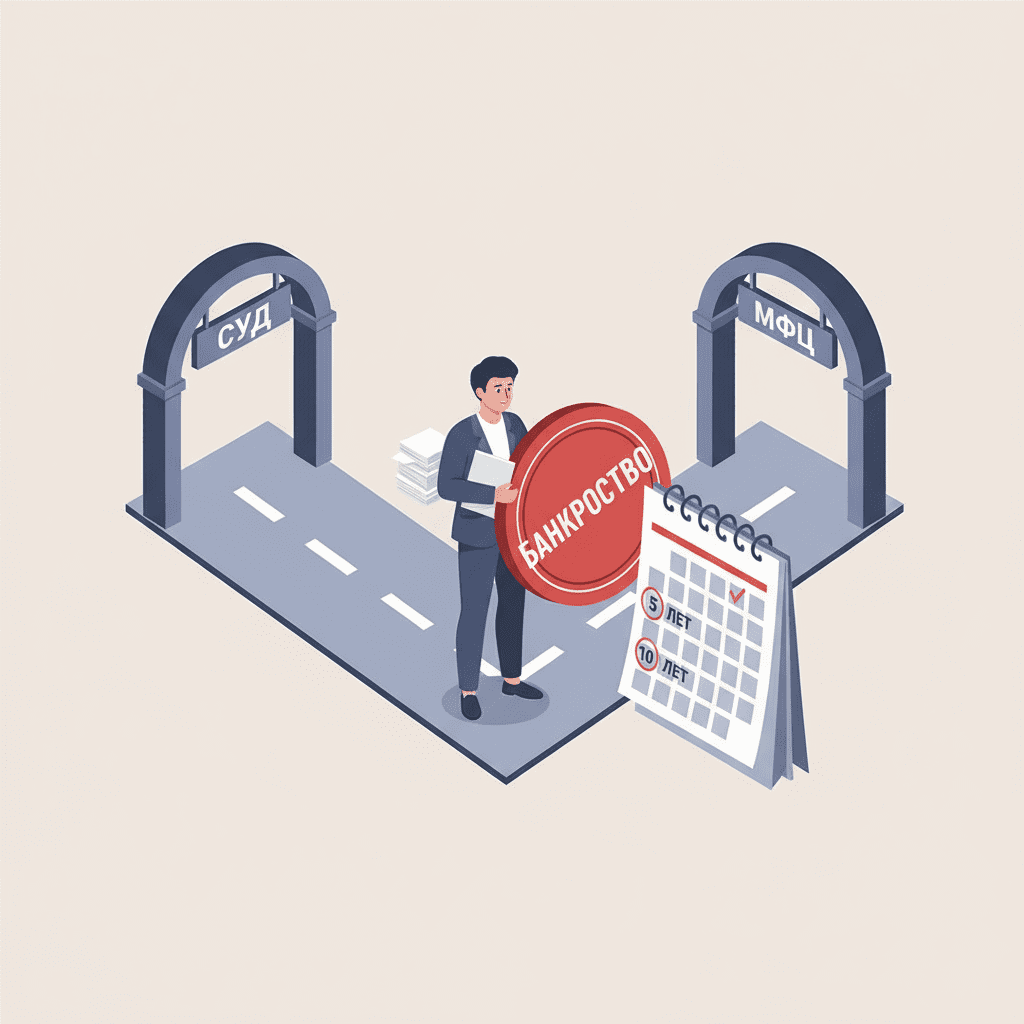

- Сроки повторного обращения: когда можно подать заявление снова

- Основания и условия для повторного банкротства гражданина

- Отличия повторной процедуры от первого банкротства: этапы и нюансы

- Внесудебное повторное банкротство через МФЦ: требования и ограничения

- Освобождение от долгов при повторном банкротстве: основания для отказа

- Какие долги списываются и не списываются при повторном банкротстве

- Последствия повторного банкротства: кредиты, имущество, ограничения

- Документы и доказательства для подачи на повторное банкротство

- Стоимость повторного банкротства: депозит, вознаграждение, госпошлина

- Роль финансового управляющего и взаимодействие с кредиторами повторно

- Частые ошибки и причины отказа в повторном банкротстве

- Судебная практика и позиция Верховного суда РФ по повторным делам граждан

- Альтернативы повторному банкротству: реструктуризация, мировое соглашение

- Повторное банкротство после внесудебной процедуры: особенности и риски

Что такое повторное банкротство физических лиц и кому оно подходит

Повторное банкротство гражданина — это новая процедура признания несостоятельности после завершения предыдущего дела о банкротстве. Смысл и цели остаются прежними: добиться реструктуризации или списания непосильных долгов и восстановить платежеспособность. Однако суд и участники процесса более тщательно оценивают причины повторной неплатежеспособности и добросовестность должника. Сам факт ранее пройденной процедуры не лишает права на новое обращение, но повышает требования к доказательствам и объяснениям.

Кому подходит повторное банкротство: гражданам, у которых после завершения первой процедуры возникли новые долговые обязательства, либо «старые» долги не были погашены из-за прекращения дела (например, из‑за мирового соглашения или отсутствия финансирования). Повторно обращаются также те, кто пытался пройти внесудебное списание через МФЦ, но столкнулся с прекращением процедуры по формальным основаниям, и теперь нуждается в судебной защите.

Типичные ситуации: потеря стабильного дохода после закрытия бизнеса или увольнения, болезнь и длительное лечение, рост обязательных ежемесячных платежей, неудачное рефинансирование, поручительства по кредитам третьих лиц, которые перешли в просрочку. Ключевое условие — объективность причин нового кризиса, отсутствие злоупотреблений и попыток сознательно нарастить долги «под списание».

Повторное банкротство нецелесообразно, если у гражданина есть достаточное ликвидное имущество для расчетов или реальная возможность договориться о реструктуризации с кредиторами вне суда. В таких случаях суд, как правило, предлагает иные механизмы урегулирования. Зато когда совокупный долг стабильно растет, а доходы не позволяют гасить даже проценты, процедура помогает зафиксировать ситуацию, защититься от хаотичных взысканий и выработать системное решение.

Повторное банкротство — инструмент крайней необходимости. Он эффективен, когда должник прозрачен, предоставляет полный комплект документов, не скрывает активы и может убедительно объяснить, почему после первого дела возникли новые проблемы. Именно такие кейсы получают поддержку суда и приводят к освобождению от долгов.

Законодательная база: 127‑ФЗ о банкротстве граждан и актуальные изменения

Правовое регулирование сосредоточено в Федеральном законе № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Раздел, посвященный гражданам, устанавливает основания, порядок и последствия процедур, а также особенности повторного обращения. Базовые элементы неизменны: подача заявления, проверка признаков неплатежеспособности, введение одной из процедур, роль финансового управляющего, формирование реестра требований и завершение с вопросом об освобождении от долгов.

Существенные изменения последних лет: внедрение механизма внесудебного банкротства через МФЦ, цифровизация уведомлений и публикаций в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), упрощение части формальностей и корректировка пороговых значений для внесудебного пути. Сегодня внесудебный порядок доступен при относительно небольших суммах долга и отсутствии имущества, на которое реально обратить взыскание.

Повторные дела регулируются общими нормами: закон не содержит абсолютного запрета на новое обращение гражданина после завершения первой процедуры. Вместе с тем предусмотрены специальные ограничения для внесудебного формата (запрет на повторный запуск в течение длительного срока) и усиленные критерии добросовестности при судебном списании долгов. Важная гарантия — суд оценивает не только формальные признаки, но и реальные причины нового кризиса.

Помимо 127‑ФЗ применяются нормы Гражданского кодекса, Налогового кодекса (госпошлина), закона об исполнительном производстве (условия возвращения исполнительных документов), а также подзаконные акты, определяющие вознаграждение финансового управляющего и порядок раскрытия сведений. Назначенное законом фиксированное вознаграждение управляющего и требования к публикациям едины как для первого, так и для повторного дела, различается лишь глубина контроля и акценты доказательств.

Практика Верховного суда уточняет трактовки: что считать злоупотреблением, как оценивать действия должника до и после первого банкротства, когда возможен отказ в освобождении от долгов. Эти ориентиры критически важны при подготовке повторного обращения и формировании правовой позиции.

Сроки повторного обращения: когда можно подать заявление снова

Жесткого моратория на повторное судебное банкротство гражданина закон не устанавливает. Подать заявление можно после завершения предыдущего дела при появлении новых признаков неплатежеспособности: устойчивой просрочки, недостаточности дохода, невозможности обслуживать обязательства. Однако на практике оценивается и временной промежуток: чем быстрее после списания появляются новые долги, тем тщательнее суд проверяет добросовестность и причины.

Распространенный ориентир практики — интервал около пяти лет между завершением первой процедуры и запуском второй. Это не правило «по букве закона», а разумный критерий для оценки добросовестности. Если основания объективны (например, тяжелая болезнь, утрата работы, вынужденные расходы), повторное обращение возможно и раньше. Главное — показать, что новые долги возникли не из‑за злоупотреблений, а по независимым обстоятельствам.

Если первая процедура была прекращена без освобождения от долгов (например, из‑за недостатка финансирования, уклонения от взаимодействия или нарушений), повторное обращение имеет смысл только после устранения причин прекращения и при наличии новых фактов. Суд оценит, насколько должник изменил поведение, наладил учет, собрал доказательства и обеспечивает прозрачность.

Иное правило действует для внесудебного пути через МФЦ: повторное внесудебное банкротство запрещено в течение длительного периода (10 лет). До истечения этого срока гражданин вправе использовать только судебный механизм. Этот запрет направлен на предотвращение злоупотреблений упрощенным порядком и сохранение доверия кредиторов.

Итог: подать на повторное банкротство в суд можно при появлении реальных признаков неплатежеспособности и наличии полного пакета доказательств. Чем убедительнее объяснены причины и длиннее «безаварийный» период после первой процедуры, тем выше шансы на успешное завершение с освобождением от долгов.

Основания и условия для повторного банкротства гражданина

Базовые условия повторного дела совпадают с первичным: наличие устойчивой просрочки, совокупный долг, несоразмерный доходам, отсутствие достаточного имущества для покрытия обязательств, а также отсутствие эффективной альтернативы (реструктуризация вне суда, добровольные договоренности). Повторность добавляет требование повышенной доказательности: суду нужны внятные причины второго кризиса и факты добросовестного поведения должника.

Ключевые основания: существенное снижение дохода (увольнение, закрытие бизнеса, сокращение), вынужденный рост расходов (лечение, помощь родственникам), объективная невозможность обслуживать проценты и тело долга, поручительства, перешедшие в просрочку, иные обстоятельства, не зависящие от воли должника. Суд смотрит на динамику: когда возникли новые обязательства, как они обслуживались, какие меры принимались до обращения.

Важна структура имущества: если есть ликвидные активы, которые покрывают долг, суд может предложить иные формы урегулирования. Если значимая часть активов защищена законом (например, единственное жилье, не находящееся в залоге), то процедура позволит остановить давление взысканий и выстроить законный порядок расчетов.

Недобросовестность исключает перспективы. Примеры: создание фиктивных долгов, утаивание счетов и доходов, отчуждение ценностей родственникам перед обращением, игнорирование требований управляющего, сокрытие сведений о расходах. Такие действия приводят к отказу в освобождении от долгов и могут повлечь иные негативные последствия.

Условием успешного повторного дела является комплексная подготовка: сбор доказательств объективных причин неплатежеспособности, раскрытие всей информации по имуществу и сделкам за последние годы, готовность сотрудничать с управляющим и кредиторами, прозрачная финансовая модель «после процедуры».

Отличия повторной процедуры от первого банкротства: этапы и нюансы

Формально этапы те же: рассмотрение заявления, введение процедуры, публикации в ЕФРСБ, формирование реестра, анализ сделок, реализация имущества либо утверждение плана реструктуризации, завершение с решением об освобождении от долгов. Но повторное банкротство отличается уровнем проверки и стандартом добросовестности.

Во‑первых, углубленный анализ сделок после завершения первой процедуры: переводы родственникам, покупки в кредит, отчуждение активов, вложения в рискованные инструменты. Управляющий и кредиторы чаще инициируют оспаривание подозрительных операций, даже если формально они укладываются в общий «подозрительный период».

Во‑вторых, повышенное внимание к источникам новых долгов: когда и почему оформлялись кредиты, были ли попытки реструктуризации, каков был платежный дисциплинный профиль. Если сразу после списания должник активно наращивал займы без реальной возможности их обслуживать, это трактуется как злоупотребление.

В‑третьих, ожидания по взаимодействию: повторный должник должен оперативно предоставлять документы, четко следовать указаниям управляющего, раскрывать все счета и активы, корректно реагировать на запросы. Любые задержки и неполные ответы воспринимаются как риск недобросовестности.

Наконец, суд активнее использует инструменты адресного контроля: истребование сведений у банков и работодателей, допрос должника, назначение экспертиз (например, по рыночной стоимости спорных активов), расширенный мониторинг текущих доходов и расходов. Это нормально и повышает доверие к итогам.

Внесудебное повторное банкротство через МФЦ: требования и ограничения

Внесудебная процедура через МФЦ — упрощенный и бесплатный для гражданина способ списания долгов при небольших суммах и отсутствии имущества. Ключевые условия: сумма долга в установленном диапазоне, окончание всех исполнительных производств возвратом документов взыскателю по причине невозможности взыскания, отсутствие ликвидных активов и открытых исполнительных производств. Заявление подается в МФЦ по месту регистрации, сведения публикуются в ЕФРСБ.

Повторный запуск внесудебного банкротства запрещен в течение 10 лет после завершения предыдущего внесудебного дела. Это прямое ограничение направлено против «цикличного» списания небольших долгов через МФЦ. Если после такой процедуры возникла новая неплатежеспособность, доступен только судебный формат с участием финансового управляющего.

Процедура прекращается МФЦ, если обнаружатся открытые производства, обеспеченные обязательства (например, действующая ипотека) или появится новый взыскатель с судебным актом. В таких случаях целесообразно готовить судебное обращение: оно шире по инструментам и позволяет комплексно урегулировать долг.

Важно: действующим индивидуальным предпринимателям для подачи во внесудебном формате необходимо прекратить статус ИП. Также необходимо раскрыть все сведения о доходах и счетах. Попытка «спрятать» активы приведет к прекращению внесудебной процедуры и рискам в дальнейшем судебном деле.

Резюме: внесудебный формат удобен при небольших долгах и отсутствии имущества, но повторно воспользоваться им нельзя длительный период. Для второй попытки оптимален судебный механизм с доказательной базой и контролем управляющего.

Освобождение от долгов при повторном банкротстве: основания для отказа

Итог любой процедуры — решение об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения обязательств, возникших до даты банкротства. В повторных делах суд более требовательно проверяет добросовестность и может отказать, если выявит злоупотребления. Основания для отказа установлены законом и сложившейся практикой.

Типичные основания: сокрытие имущества и доходов, непредставление или искажение документов, фиктивные долги, вывод активов перед обращением, создание искусственной неплатежеспособности, злостное уклонение от исполнения обязательств (например, по алиментам), отказ сотрудничать с управляющим, неисполнение процессуальных обязанностей.

Отказ возможен, если очевидно, что новые долги сформированы сразу после первого списания без реальной потребности и без попыток урегулирования (массовые займы при отсутствии дохода, агрессивные траты). Сам по себе факт повторного обращения не равен злоупотреблению, но совокупность обстоятельств может привести к отказу в освобождении.

Суд также учитывает, нарушал ли должник ограничения, введенные в предыдущем деле, исполнял ли текущие платежи, сообщал ли кредиторам о факте банкротства при получении новых займов (обязанность раскрытия действует определенный срок). Игнорирование этих правил негативно влияет на исход.

Практический вывод: тщательная подготовка, прозрачность, подтвержденные объективные причины и аккуратное поведение в ходе процедуры существенно увеличивают шансы на завершение с освобождением от долгов даже при повторном банкротстве.

Какие долги списываются и не списываются при повторном банкротстве

Списываются: большинство денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до даты введения процедуры. Это потребительские кредиты, кредитные карты, микрозаймы, задолженность перед поставщиками услуг, налоги и пени (как правило), задолженность по распискам и договорам займа, в том числе по поручительствам. Повторный статус не меняет общий перечень списываемых требований.

Не списываются по закону: алименты; компенсация вреда жизни и здоровью; компенсация морального вреда; требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением; ряд иных обязательств личного характера; текущие платежи, возникшие после введения процедуры. Такие долги сохраняются независимо от количества процедур.

Залоговые обязательства: если предмет залога реализован, остаток «дефицита» по кредиту включается в реестр и может быть списан. Если предмет залога сохранен (например, ипотечная квартира не продается по объективным причинам), обязательства обслуживаются в общем порядке согласно договору. Единственное жилье, не находящееся в залоге, как правило, не подлежит реализации, но это не означает автоматического списания обеспеченного долга.

Штрафы и неустойки: вопрос решается индивидуально. Часть санкций поглощается списанием основной задолженности, часть — остается в составе текущих платежей и не подлежит освобождению. Важен момент возникновения и правовая природа санкции.

Если кредитор не заявил требование в деле, в большинстве случаев оно подпадает под последствия освобождения, за исключением долгов, прямо отнесенных к «неснимаемым». Поэтому должнику выгодно раскрыть всех кредиторов, чтобы финальный эффект процедуры был комплексным и не вызвал споров в будущем.

Последствия повторного банкротства: кредиты, имущество, ограничения

Последствия похожи на первое дело, но их влияние ощущается сильнее из-за повторности. В течение 5 лет при обращении за кредитом необходимо сообщать о факте банкротства. Это не запрет на кредитование, но банки и МФО оценивают такой профиль как рискованный, предлагая меньшие лимиты и более высокие ставки.

Имущество: в процедуре действует общий порядок реализации за исключением имущества, на которое нельзя обращать взыскание (включая, как правило, единственное жилье, если оно не в залоге). Сделки по отчуждению активов, совершенные после первой процедуры, анализируются особенно тщательно; при наличии подозрений они оспариваются и активы возвращаются в массу.

Ограничения: возможен запрет на выезд, контроль операций по счетам, запрет совершать крупные сделки без согласия управляющего, обязательное раскрытие доходов. Для отдельных категорий организаций действуют специальные запреты на занятие руководящих должностей в течение определенных сроков по отраслевым законам (финансовый сектор, страхование и др.).

Внесудебный путь недоступен повторно в течение 10 лет, поэтому при будущих финансовых трудностях гражданин будет ориентирован на судебные механизмы. Повторность также отражается в кредитной истории и может длительно влиять на условия финансирования.

Позитивный эффект: защита от исполнительных действий и коллекторского давления, «обнуление» безнадежной части долгового портфеля и возможность выстроить устойчивый бюджет. Этого достаточно, чтобы восстановить финансовую стабильность при корректном поведении после завершения дела.

Документы и доказательства для подачи на повторное банкротство

Успех повторного дела начинается с доказательств. Базовый комплект: паспорт, ИНН, СНИЛС, сведения о семейном положении и иждивенцах, трудовой договор или справки о доходах (2‑НДФЛ, выписки), подтверждение расходов (лечение, аренда, коммунальные), сведения о счетах и вкладах, пенсионные и социальные выплаты.

По долгам: кредитные договоры и графики, выписки из банков, переписка с кредиторами о реструктуризации, судебные решения и исполнительные листы, постановления приставов о завершении или возвращении исполнительных производств. Полный реестр кредиторов с суммами, датами и основаниями — обязательный элемент.

По имуществу: выписки ЕГРН, ПТС/СТС на транспорт, сведения о долях, паевых и цифровых активах, договоры купли‑продажи за последние годы, документы об оценке. Всё, что было отчуждено после первой процедуры, нужно отразить и пояснить причины.

Специальные доказательства добросовестности: медицинские заключения, приказы об увольнении, справки о сокращении доходов, подтверждение расходов на лечение и поддержку семьи, документы о попытках реструктуризации и переговорах с кредиторами. Эти материалы объясняют происхождение новых долгов и снижают риск отказа в освобождении.

Технические элементы: квитанция об уплате госпошлины, подтверждение внесения депозита на вознаграждение финансового управляющего, почтовые уведомления о направлении копий заявления кредиторам, чек‑листы публикаций в ЕФРСБ (в дальнейшем — силами управляющего). Аккуратный досье ускоряет принятие заявления и повышает доверие суда.

Стоимость повторного банкротства: депозит, вознаграждение, госпошлина

Финансовая сторона предсказуема. Для судебной процедуры гражданина требуется внести депозит на фиксированное вознаграждение финансового управляющего — как правило, 25 000 ₽. Кроме него управляющему начисляется процент от фактически распределенных кредиторам средств (если такие поступления были). Размер фиксированного вознаграждения не зависит от повторности.

Госпошлина за подачу заявления должника в арбитражный суд традиционно невелика (ориентир — 300 ₽). Дополнительные расходы: почтовые отправления кредиторам, получение выписок ЕГРН, нотариальные копии, оценка имущества (при необходимости), услуги представителя. Публикации в ЕФРСБ осуществляет управляющий, отдельно оплачивать газетные объявления по общему правилу не требуется.

Внесудебный формат через МФЦ — бесплатный для заявителя: нет вознаграждения управляющему и госпошлины. Однако повторно воспользоваться МФЦ нельзя в течение 10 лет, поэтому при втором обращении чаще всего речь идет именно о судебных затратах.

Практическая смета (оценочно): депозит — 25 000 ₽, пошлина — 300 ₽, почтовые и сервисные расходы — 2 000–7 000 ₽, услуги представителя — по договоренности. Итоговый бюджет зависит от числа кредиторов, объема документов и сложности структуры активов.

Важно помнить: расходы на процедуру при отсутствии средств могут быть частично компенсированы за счет конкурсной массы (при реализации имущества). Но стартовые платежи все равно лежат на заявителе; без депозита суд, как правило, оставляет заявление без движения или возвращает.

Роль финансового управляющего и взаимодействие с кредиторами повторно

Финансовый управляющий — ключевая фигура судебного банкротства гражданина. Он проверяет сведения о доходах и имуществе, проводит анализ сделок, формирует реестр требований кредиторов, организует реализацию активов и отчеты, взаимодействует с ЕФРСБ. В повторном деле управляющий уделяет повышенное внимание операциям после первой процедуры и достоверности объяснений должника.

Кредиторы активнее участвуют в заседаниях, направляют запросы, инициируют оспаривание подозрительных сделок, предлагают условия реструктуризации или мирового соглашения. Конструктивный диалог снижает риски затягивания и повышает вероятность цивилизованного исхода. Должнику важно своевременно отвечать на запросы и предоставлять все документы.

Управляющий вправе ходатайствовать об истребовании сведений у банков, операторов электронных кошельков, работодателей и госорганов, проводить инвентаризацию имущества, контролировать крупные расходы. Сотрудничество с управляющим — прямой инвестиционный фактор в успешное освобождение от долгов.

Если реальных активов нет, управляющий фокусируется на проверке добросовестности и процедурной чистоте: публикации, уведомления, корректная фиксация реестра, отчеты. Если активы есть, он организует оценку и торги, контролирует распределение выручки и текущих платежей.

По итогам именно управляющий представляет суду отчет о проведенных мероприятиях, состоянии расчетов и фактическом поведении должника. Позитивный отчет при отсутствии возражений кредиторов — сильный аргумент в пользу освобождения от долгов даже во второй раз.

Частые ошибки и причины отказа в повторном банкротстве

Главная ошибка — недооценка стандарта доказанности. Повторное дело нельзя «собирать наспех». Неполные списки кредиторов, разрозненные справки о доходах, молчание о переводах родственникам, не объясненные крупные траты — прямой путь к вопросам суда и кредиторов.

Вторая ошибка — попытка скрыть активы или доходы: незадекларированные счета, цифровые кошельки, наличные накопления, имущество у близких. Любое выявленное сокрытие почти автоматически ведет к отказу в освобождении от долгов и делает позицию незащищаемой.

Третья ошибка — агрессивное наращивание новых займов сразу после первого списания без реальных источников погашения. Такая модель трактуется как злоупотребление и подрывает доверие к должнику. Чем короче период между завершением первого дела и появлением новых долгов, тем сильнее должен быть набор оправдывающих обстоятельств.

Четвертая ошибка — игнорирование текущих платежей в процедуре: невнесение обязательных расходов, отказ взаимодействовать с управляющим, срыв заседаний, несоблюдение процессуальных сроков. Это формирует негативный портрет и усиливает позицию кредиторов.

Пятая ошибка — выбор неподходящего формата: попытка повторно пройти через МФЦ до истечения 10 лет или при наличии открытых исполнительных производств. Такой путь обречен на прекращение и тратит драгоценное время, тогда как правильнее сразу готовить судебное обращение.

Судебная практика и позиция Верховного суда РФ по повторным делам граждан

Ключевая идея, подтвержденная практикой: повторное банкротство гражданина допустимо, если новые признаки неплатежеспособности объективны и отсутствуют злоупотребления. Верховный суд неоднократно указывал, что формальный факт прошлой процедуры не является основанием для автоматического отказа. Оцениваться должны причины возникновения новых долгов, поведение должника и полнота раскрытия информации.

Суды негативно относятся к моделям, когда должник сразу после списания системно набирает займы без внятных источников их обслуживания. В таких кейсах, при отсутствии убедительных обстоятельств (болезнь, внезапная потеря работы, иные форс‑мажоры), нередко принимаются решения об отказе в освобождении от долгов, даже если формальные признаки банкротства налицо.

Позиция по сделкам: операции с близкими лицами, дарение, продажа имущества по заниженной цене в «подозрительный период» тщательно проверяются и часто оспариваются. При повторных делах этот фокус усиливается, поскольку суды стремятся пресечь вывод активов после первого списания.

По внесудебному пути Верховный суд поддерживает строгую фильтрацию: наличие открытых исполнительных производств, обеспеченных обязательств или новых взыскателей — основания для прекращения внесудебной процедуры. И повторно запустить МФЦ‑формат до истечения 10 лет нельзя.

Вывод практики: грамотно подготовленное дело с прозрачной финансовой картиной, документально подтвержденными объективными причинами и корректным поведением должника в процедуре обычно заканчивается освобождением от долгов даже при повторности.

Альтернативы повторному банкротству: реструктуризация, мировое соглашение

Не всегда повторное банкротство — лучший путь. Иногда эффективнее договориться. Варианты: реструктуризация долга с кредиторами (снижение ставки, пролонгация, кредитные каникулы), рефинансирование в одном банке с более мягким графиком, добровольная продажа необязательных активов для уменьшения долга. Добровольные решения часто экономят время и деньги, сохраняя кредитную историю в более щадящем состоянии.

В судебной процедуре возможен план реструктуризации или мировое соглашение. План фиксирует удобный график выплат и позволяет сохранить часть имущества. Он востребован, если должник демонстрирует стабильный прогнозируемый доход. Мировое соглашение оформляет достигнутые договоренности с кредиторами и завершает дело без реализации имущества.

Внесудебные договоренности работают, когда кредиторов немного, сумма умеренная и у должника есть устойчивый доход. Если же долгов много, графики разрознены, а просрочка растет, системное решение через суд, напротив, предпочтительно.

Оптимальная стратегия — комбинированная: предварительные переговоры для фиксации условий, а затем, при необходимости, подтверждение договоренностей в судебной процедуре. Такой подход повышает предсказуемость и снижает конфликтность процесса.

Оцените бюджет, доходы и критичность активов. Если расчеты показывают, что даже мягкая реструктуризация не позволит обслуживать долг, повторное банкротство становится разумной и законной альтернативой с понятными последствиями.

Повторное банкротство после внесудебной процедуры: особенности и риски

Если ранее гражданин прошел внесудебное списание через МФЦ, при новой неплатежеспособности ему доступен только судебный формат до истечения установленного десятилетнего ограничения для МФЦ. Судебная процедура шире по инструментам и позволяет урегулировать долги комплексно, но предъявляет и более высокие требования к доказательствам.

Особенности: суд проверит основания для предыдущего внесудебного списания, сопоставит динамику долгов и доходов, оценит сделки после МФЦ‑процедуры и причины нового кризиса. Вопрос добросовестности стоит остро: ожидание, что гражданин после списания минимизировал риски и вел финансово ответственное поведение.

Риски: если вскроется имущество или доходы, которые могли бы помешать ранее пройти через МФЦ, это поставит под сомнение корректность предыдущего списания и ухудшит перспективы нового дела. Также негативно оценивается быстрое накопление займов после внесудебной процедуры без попыток реструктуризации.

Практический подход: заранее собрать доказательства объективных причин (медицина, работа, семейные обстоятельства), подготовить полную инвентаризацию активов, раскрыть все счета и операции, обеспечить готовность к оспариванию спорных сделок. Прозрачность и последовательность — ключ к благоприятному исходу.

Вывод: повторное банкротство после МФЦ возможно только в судебном формате и требует безупречной подготовки. При корректной правовой позиции и подтвержденных обстоятельствах оно дает шанс на законное освобождение от долгов и восстановление финансовой устойчивости.